ダイバーシティ経営の強みとは⁉ モデル企業のその後の取り組みについて伺いました。

2022年度紹介内容はこちら https://www.diversity-ibaraki.jp/score/taijinkai.html

2022年度紹介内容はこちら https://www.diversity-ibaraki.jp/score/taijinkai.html

社会福祉法人 泰仁会 社会福祉法人 泰仁会 |

D&I推進モデル企業 |    |

||||||||||

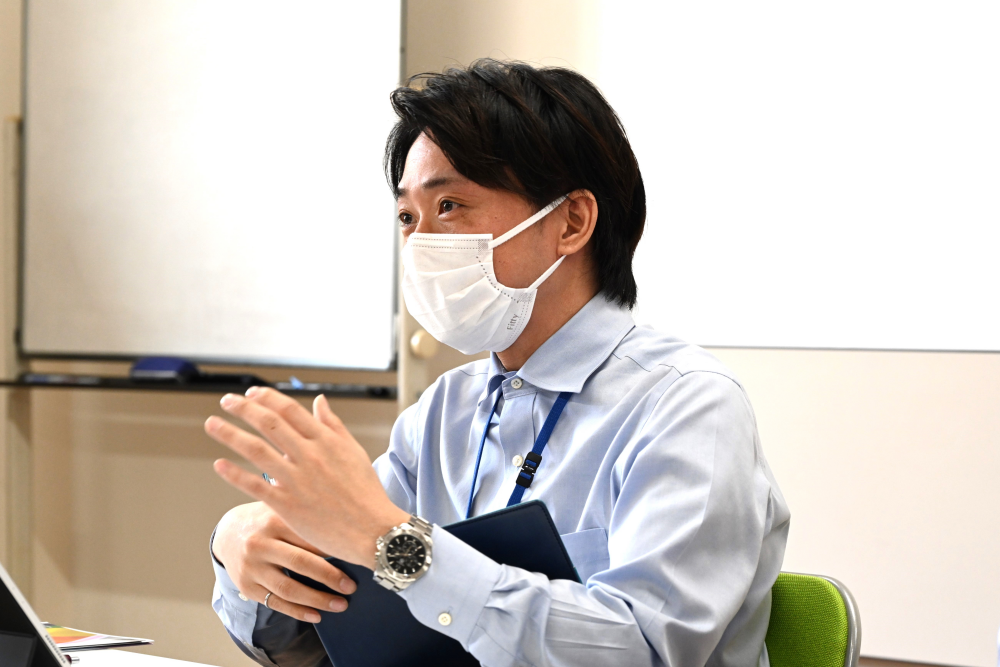

| 「お互いさま」を合言葉に ワークライフマネジメントを利用者様の満足度向上へ | ||||||||||||

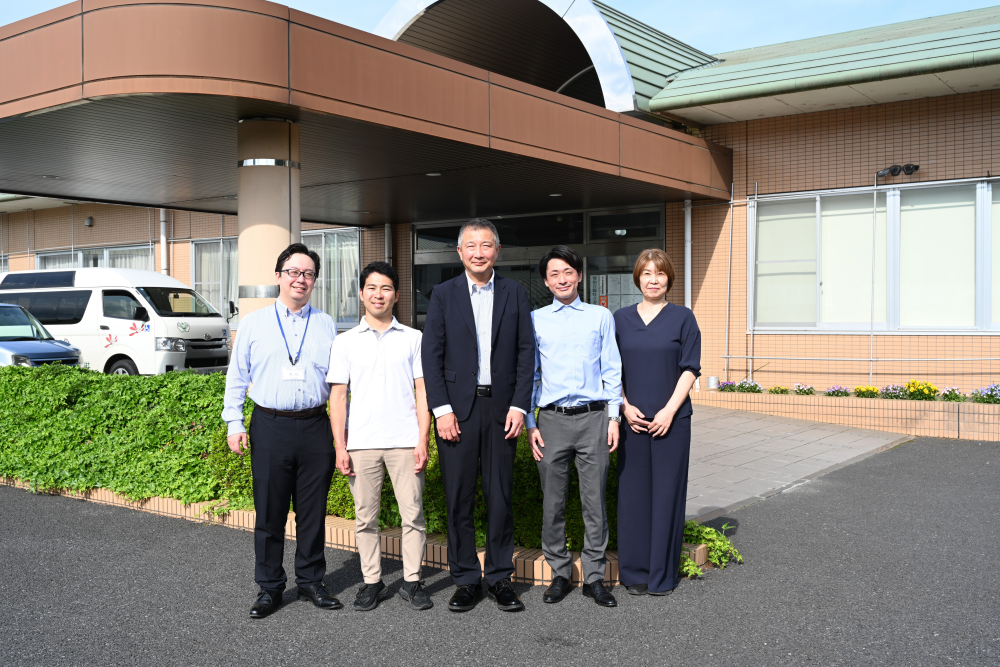

左から 副施設長 谷さん、介護士 石井さん、施設長 高城さん、生活支援課長 國谷さん、事務長 大塚さん

|

||||||||||||

|

||||||||||||